授田证的定义与解释

授田证是一种重要的土地权属证明文件,它由政府或相关机构颁发,用以确认土地所有者的权益和土地使用权。授田证在不同的历史时期和地区有着不同的具体内容和形式,但它在确认土地权益、保障农民土地权益、维护社会稳定等方面起到了至关重要的作用。

一、授田证的历史背景

在中国历史上,授田证的出现与土地制度的改革和土地分配密切相关。在新中国成立前,中国农村的土地大多集中在地主和富农手中,广大农民没有土地或者只有很少的土地。为了改变这种不合理的土地占有状况,中国共产党领导了土地改革运动。土地改革的目标是让广大农民拥有自己的土地,实现耕者有其田的理想。

在土地改革过程中,政府会组织工作队进村入户,对土地进行丈量、登记和分配。经过分配后,农民会获得一定数量的土地,并由政府颁发授田证,证明这些土地的所有权归农民所有。授田证通常包括土地的位置、面积、四至等信息,并加盖政府公章,具有法律效力。

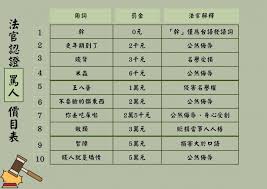

而在中华民国时期,也存在类似的授田凭证。中华民国政府于1951年10月18日制订了反共抗俄战士授田条例,规定服役满两年以上战士或遗眷,未来待光复中国大陆后,授予年产净燥稻谷二千市斤面积之田地。尽管因为时局变迁,最终改为发放补偿金,但战士授田凭据的颁发,在一定程度上也起到了稳定军心的作用。

二、授田证的法律意义

授田证不仅是农民拥有土地的法律依据,也是农民维护自身权益的有力工具。在获得授田证后,农民可以合法地占有、使用、收益和处分自己的土地,同时也可以依法进行土地流转和抵押。

在土地纠纷和社会矛盾频发的时期,授田证可以作为法律依据,帮助农民维护自己的权益,减少社会冲突。例如,当农民面临土地被非法侵占或土地使用权受到侵害时,他们可以通过出示授田证来证明自己的土地权益,进而采取法律手段维护自己的合法权益。

三、授田证的社会作用

授田证的颁发不仅保障了农民的土地权益,也促进了农村经济的发展。通过土地改革和授田证的颁发,农民得以摆脱封建土地制度的束缚,实现了自身的解放和发展。农民可以自主经营土地,提高生产积极性,从而促进了农业生产力的提升和农村经济的繁荣。

此外,授田证还是农民参与土地流转和抵押的重要依据。农民可以通过土地流转和抵押等方式,获得更多的经济机会和发展空间,从而实现财富的增值和积累。

四、现代授田证的演变

在现代社会,虽然土地制度已经发生了很大的变化,但授田证作为一种历史遗产和文化遗产,仍然具有重要的历史意义和文化价值。在一些地区,授田证已经演变成了更加现代化和标准化的土地使用权证。这些土地使用权证在内容和形式上更加规范,能够更好地保障农民的土地权益。

同时,随着农村土地制度的改革和完善,农民的土地权益得到了更加全面和有效的保障。政府通过加强土地管理和监督,打击非法侵占土地行为,维护了农民的合法权益和社会稳定。

五、结论

综上所述,授田证是一种重要的土地权属证明文件,它确认了农民对土地的所有权和使用权,保障了农民的土地权益,促进了农村经济的发展,同时也维护了社会的稳定。在现代社会,虽然土地制度已经发生了很大的变化,但授田证作为一种历史遗产和文化遗产,仍然具有重要的历史意义和文化价值。

相关文章

+ 更多- 气功觉醒:修炼任务全流程01-21

- 书院与书苑的区别详解01-19

- 高收益秘籍:每亩药材竟能获利三十万01-18

- 小说终章:高义、白洁、孙倩、王申命运如何?12-04

- 解读萌日韩:流行文化中的可爱元素12-04

- 8081端口详解12-02

- 万国鹏承认曾追求张予曦11-30

- 东方系崛起,无奈踏空,如何应对强势行情?11-30

- 你生活中遇见过反差极大的女孩吗?11-30

- 亲身经历:公园突发意外,十五日拘留与五百元罚款的背后11-30